新消費時代下,“品價比”將成餐飲消費新趨勢?

周沫 · 2022-10-24 21:42:28 來源:紅餐網

新餐飲時代下,單純以價格取勝的“性價比”餐飲品牌,或將會被加速淘汰出局,“品價比”將會取而代之,成為餐飲迭代的重要方向之一。

本文由紅餐網(ID:hongcan18)原創首發,作者:周沫。

日前,紅餐網(ID:hongcan18)在邦誠品牌策略視頻號發布的一條主題為《餐飲不做性價比,要做品價比》中,關注到了“品價比”這一在餐飲行業里比較鮮見的詞語。

視頻中,邦誠品牌創始人、餐飲策略師蕭大大提出了這樣一個觀點:未來,“性價比”會越來越少被提及,“品價比”將取而代之,成為餐飲迭代的重要方向。

過去幾年尤其是今年以來,餐飲行業常常提到“性價比”一詞,而關于“品價比”的說法和解讀并不多見。什么是“品價比”?“品價比”和“性價比”,一字之別背后,又隱藏著怎樣的經營邏輯?

01.什么是“品價比”?

以往,提到“性價比”,大家第一時間聯想到的是“價”,也就是便宜。性價比作為商品口號,傳遞出來的信息也是價格優先,而非品質優先,從而表達的消費觀念是“可以適當容忍品質差,只要便宜”。因此,“性價比”往往等同于“廉價”。

而同樣是一款產品,如果用“品價比”形容,消費者首先聯想到的卻是“品”,即品質。

△圖片來源:攝圖網

“品價比等于有顏值、有品質、有品位、有品牌;不是價格等于品質,是價值超越價格;不是便宜沒好貨,好貨不便宜,是好的東西沒那么貴。”蕭大大表示,“性價比”和“品價比”一字之差,兩者最大的區別在于,前者強調的是價格,而后者強調的卻是品質。

消費下行時代,在消費者“消費欲望”和“購買力”都大不如以前的眼下,我們看到,確實有不少餐飲品牌包括頭部餐企都選擇將價格下調甚至“流血”促銷,試圖通過打造“性價比”的方式去刺激消費。

對于這種現象,蕭大大認為,單純靠價格戰的低價,可能會在短期內吸引一部分價格敏感的消費者,但沖著價格來也會沖著價格走,餐廳一旦恢復原價,消費者很有可能就跑了。當餐飲老板都為了“性價比”絞盡腦汁內卷廝殺的時候,體現“品價比”的產品和服務,其實更能滿足消費者“既要面子也要里子”的新需求。

“為了搶市場,餐企選擇降價、秒殺、上團餐,一波操作猛如虎,回頭一算虧得苦。未來,重視‘品價比’者得天下!”

△圖片來源:攝圖網

02.重視“品價比”者得天下

蕭大大所言非虛。紅餐網(ID:hongcan18)觀察發現,中國消費者的消費行為越發成熟理性,消費理念也在不斷升級。很多人不再“能省就省、能用就行”,而是更傾向于“為品質買單”,在“穿”上講究“舒適”“時尚”,在“吃”上講究“健康”“新鮮”。

除了價格因素,消費者往往更愿意為品質、顏值、品味、品牌兼具的餐廳買單。我們看到,長期打折、促銷的餐廳已經無法獲得長久的流量,而那些更關注品質、顏值、價格、體驗等多方因素,主動迎合消費者新需求的餐飲品牌,則迎來了全新的發展。

以日料市場為例,一面是定位高端的日料品牌正在艱難求生,另一面則是品質不錯、就餐環境舒適、價格適中的大眾化日料品牌卻迎來了勃勃生機。比如客單價在80元左右的平價日料品牌仙隱小鹿,目前門店遍布了湖北、廣東、北京、陜西、陜西、河南、江蘇等地,憑借著不錯的出品、服務和體驗,成為當下不少年輕消費者組隊打卡的日料品牌,僅小紅書上的推薦筆記就有8760篇。

△圖片來源:攝圖網

與此同時,一批品牌主動擁抱“品價比”,對自身品牌進行深度迭代升級后,也迎來了比較不錯的發展。

以邦誠品牌策略參與服務的西餐品牌“盧家媽媽”為例。

在品牌升級前一直堅持走“物美價廉的性價比”路線的盧家媽媽在廣州、汕頭、湛江等地開出了70家直營門店。但長久以來的低價策略和大量的降價促銷活動,導致盧家媽媽的品牌價值感不高,即便全直營,門店也不算少,但很多顧客都沒把盧家媽媽看作是一個“大品牌”。

蕭大大團隊接觸盧家媽媽后,通過“邦誠品牌三角定位”,從消費者(需求)、品類(市場)、企業(基因)三大維度分析,最終確定了盧家媽媽品牌升級的課題。

△圖片來源:邦誠品牌策略

從消費者角度出發,保留其“價格親民、物超所值”的經營理念和企業基因,二次定位“做適合中國人口味的西餐”,解決消費者擔心西餐消費貴、口味不合適等痛點。

從品類市場角度看,通過調整客單價,把原本的30-40人均價格調整成40-60元,搶占大眾西餐空白市場。

此外,在品牌形象上做全面升級,將原本偏冷調的藍綠色升級為更明亮、更有食欲的黃色,同時通過格子紋理等元素的融合,彰顯簡約化、年輕化的品牌調性,提升品牌品質和價值感。

△圖片來源:邦誠品牌策略

最終,從“性價比”過渡到“品價比”的盧家媽媽,定位更清晰,真正做到菜品好吃、價格便宜、服務優質、環境品質,讓顧客“既有面子,又有里子”。品牌勢能和品牌影響力也因此有所增強,從一個區域“小透明”,變成了當地大眾點評西餐品牌排行榜的第一名。

03.低價≠優勢,低成本=優勢,總成本優勢=贏家

對餐企而言,“品價比”背后暗藏的商機確實很多,但并不是所有企業都能順利與之接軌的。物超所值、降價不降質,對餐飲企業的運營水平和綜合實力的要求非常高。

以上文提到的盧家媽媽為例,表面上看,盧家媽媽是依托多年的低價策略,通過環境、體驗等維度的重塑實現了品牌勢能的提升,實質上,盧家媽媽還做了很多事,包括人員配置、產品結構和操作流程等各個方面的成本結構的完善,以及經營效率的優化,降低總運營成本。

以產品結構優化為例。

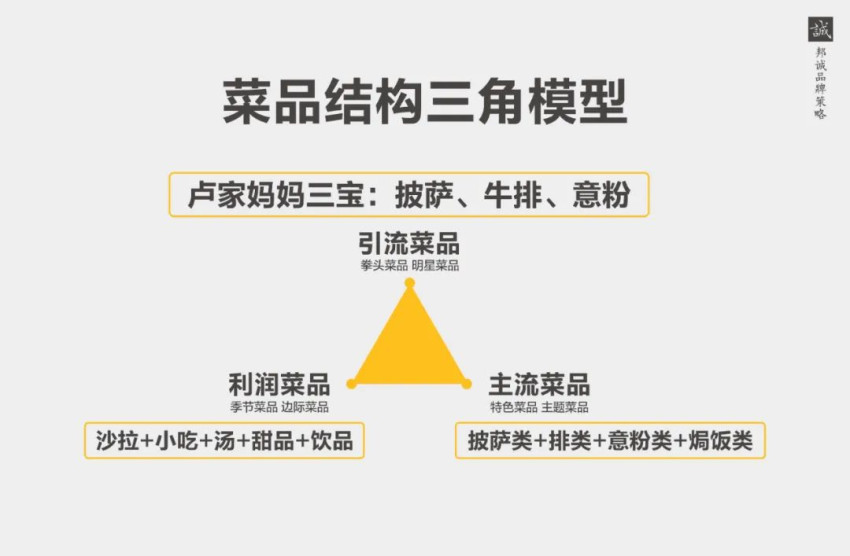

以往盧家媽媽的菜單沒有設計,產品結構比較雜亂,毛利率不可控,供應鏈以及門店的經營也因此承擔了不小的壓力,顧客點餐的體驗感也不好。邦誠通過菜品結構三角模型,對其“招牌菜”和“必點菜”進行提煉,通過打造復合型菜品結構,幫助消費者快速做選擇,引導消費者合理點餐。消費者收獲更好體驗的同時,也簡化了中央廚房的操作流程,做到了“賣我想賣”,提高毛利。

疫情以來,餐飲行業的洗牌速度變得更快。包括盧家媽媽在內的一批餐飲品牌,之所以能不退反進,大都靠的就是“低成本策略”。

凈利潤對比疫情前不降反增的薩莉亞,并非只是疫情年的黑馬,它的發展靠的主要就是其背后強化的中央廚房模式、成熟的冷鏈技術以及精細化的運營手段。

比如在經營效率的優化上,薩莉亞有一個專門研究如何科學工作,排除時間浪費、節約經費的部門,通過研發一系列高效工作的小技巧用來提高人效。如特別設計能自動出水的拖把,規定拖地要按“U”字拖,提高清潔的效率;上菜不用托盤,上菜后回廚房要順手收走空盤子,絕不空手而歸;研發不會分離的沙拉醬,省去每次3秒的搖勻速度……

此外,像以往定位中高端的喜茶、奈雪等頭部品牌,之所以能在告別“30元時代”,并且保證品質的前提下將人均價格控制在20元以內,部分產品甚至下探到10元以下,就是通過強大的數字化能力和供應鏈能力降低了成本,為產品價格調整提供了空間。

△圖片來源:奈雪&喜茶官博

“同價位品質至優,同品質價格至低,這是‘品價比’產品的核心,也是需求大勢。”蕭大大表示,餐飲品牌不是不能做低價,而是要弄明白低價背后的邏輯。

“不是犧牲利潤和品質去做低價,而是在提供同樣的產品時,如何做到價格更低的同時還可以盈利。低價不是優勢,低成本才是優勢,大企業能走到最后,靠的就是成本優勢和規模優勢。”

寫在最后

紛繁復雜的市場環境,讓餐飲市場的競爭進入到一個全新的維度,依靠精細化運營,以“品價比”為主要基調的品牌或將迎來長久穩定的發展。

正如蕭大大所言:餐飲的未來雖不可預測,但餐飲經營的底層邏輯是永恒的,只有把門店的管理、服務和出品等多方面都做好,用“老農思維”去經營,一定會等到開花結果的一天。

熱門文章

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

寫評論

0 條評論