萬億中國餐飲,“困”在預制菜里

紅餐編輯部 · 2023-11-16 08:38:16 來源:紅餐網

“困”在預制菜里的中國餐飲,何去何從?

本文由紅餐網(ID:hongcan18)原創首發,作者:翟彬;編輯:洪君。

一場關于餐飲的信任風暴正在醞釀,而風暴之眼正是眼下大熱的預制菜。

如果說“6000元一桌的婚宴里七成竟是預制菜”的新聞拉開了消費者對于商家使用預制菜“是否要有知情權”的序幕,“預制菜進校園”則徹底將預制菜推到了輿論的風口浪尖。

預制菜深陷漩渦時,一批餐飲企業也成為眾矢之的。

前不久,主打“現包水餃”的袁記云餃,就被網友質疑“肉餡是預制菜,并且已經凍了半年”“雖然每天都有工作人員坐在門店包餃子,但是餃子的餡料是冷凍貨解凍的,餃子皮也是凍品”。隨后,#袁記云餃被曝是預制菜#登上微博熱搜榜,引發了更大范圍地討論。

與此同時,越來越多的連鎖餐飲品牌被波及,“出餐快”“不能調辣度”“味道一樣”等都會被質疑用了預制菜,進而陷入爭議。

可以這么說,眼下,中國餐飲正“困”在預制菜里。

餐廳使用預制菜的“三宗罪”

餐廳用預制菜,為什么如此招人恨?

從消費者視角來看,餐廳使用預制菜主要有“三宗罪”:

第一,認為在餐廳里花錢吃預制菜,是“智商稅”。

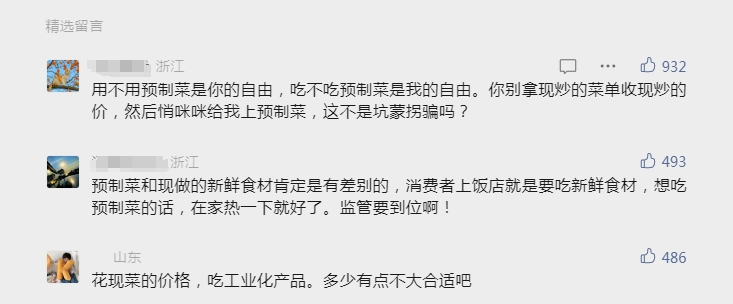

實際上,消費者并不是完全抵制預制菜,畢竟自熱火鍋、速凍水餃等預制菜早已普及。絕大部分消費者反感的其實是,“在餐廳里,花大價錢吃預制菜”“花現炒的價格,吃工業化的產品”。

△圖片來源:公眾號留言截圖

很多消費者花錢堂食,是因為“廚師手藝+新鮮食材+舒服環境+貼心服務”等諸多因素,結果花錢吃到的卻盡是預制菜,百菜一味、沒鍋氣,自然就會產生憤懣、被欺騙等各種情緒,不愿為之買單。

歸根到底,還是中餐的文化烙印太強,以及國人對博大精深的飲食文化和中餐煙火氣的那份自豪與執著。“沒了烈火烹油,只剩開袋即食”,這樣的中餐是大部分國人無法接受的。哪怕三年疫情下,預制菜的滲透率大幅提升,中國人的飲食習慣依然沒能被馴化。

第二,認為餐廳使用的預制菜等同于料理包。

對于“什么是預制菜”,社會層面一直欠缺一個遲來的科普。

過去幾年,預制菜在C端市場興起,大量“料理包”型預制菜,以及快手菜、方便菜品牌不約而同地使用“預制菜”的名號進行推廣宣傳,使得“預制菜就是料理包”這一概念被強行植入消費者的腦中。

如今,消費者意見最大,罵得最多的也正是“料理包型”預制菜。

然而事實上,并不是所有的預制菜都是“料理包”,不少餐飲企業使用的是央廚日配的凈菜和半預制的食材,雖然也叫預制菜,但和那些長保的料理包完全不是一碼事。

我們通常理解的預制菜大體分為四類,即所謂的4R:即食(ready to eat)、即熱(ready to heat)、即烹(ready to cook)、即配(ready to mix)。

過于寬泛的定義,導致消費者和餐飲企業對預制菜的認知南轅北轍,很多消費者對于半成品、原材料和預制菜的區別更是一知半解。

第三,認為預制菜都是“科技與狠活”。

消費者抵制餐廳使用預制菜,還有一個很大的原因是,認為餐廳所使用的預制菜也含有大量防腐劑和添加劑,危害健康。

此前,有博主曾在網上“揭露”保質期為14個月的“科技蛋炒飯”,評論區的畫風全是“文化入侵”和“陰謀論”,不少人直言“現在的外賣根本沒法吃”“去餐廳吃還不如回家做”……

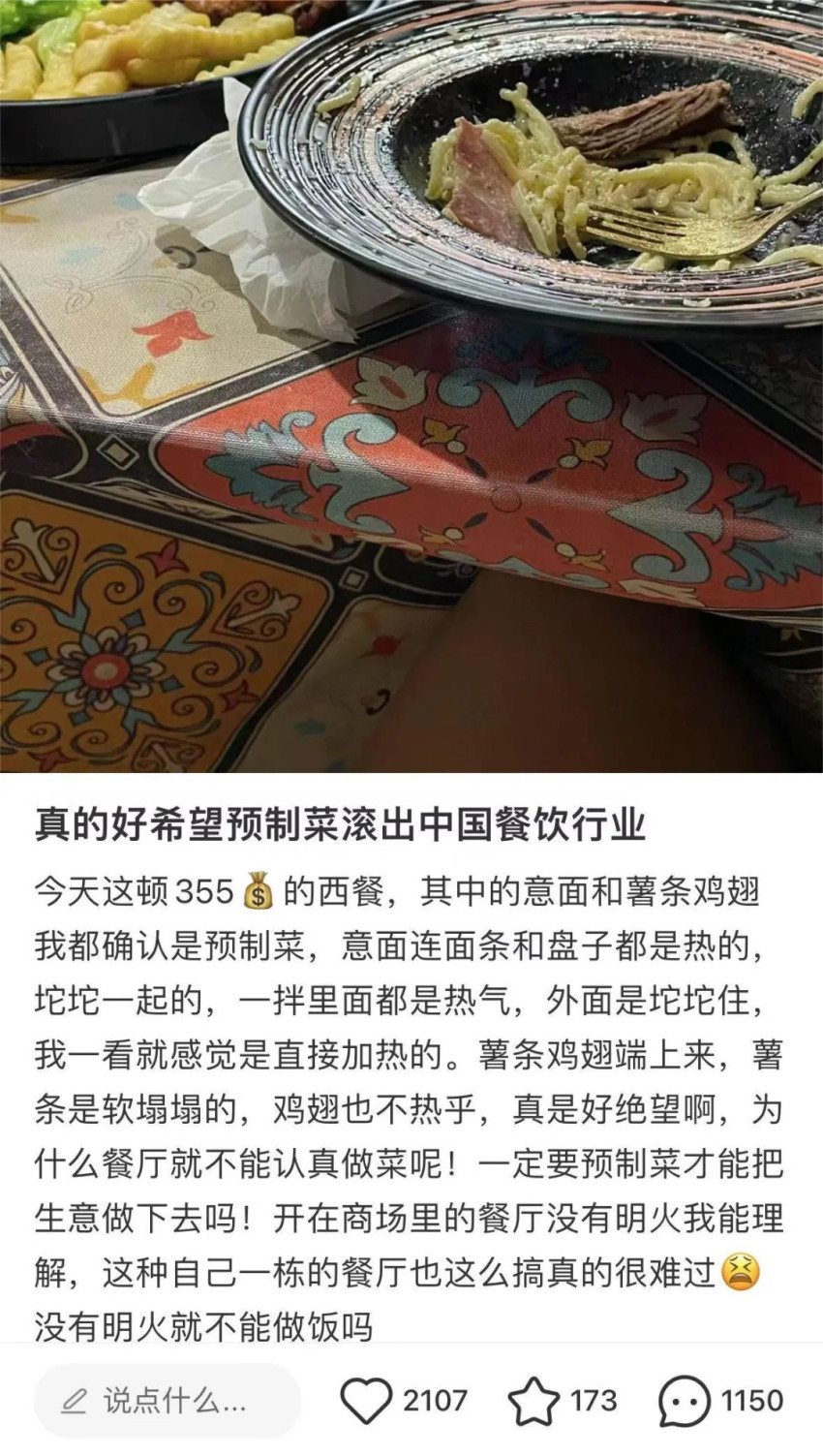

△圖片來源:小紅書截圖

為了“避坑”,有網友還總結出了鑒別餐廳預制菜的攻略,比如:魚香肉絲、宮保雞丁、酸菜魚等一些常吃的菜大部分是預制菜;那些出餐特別快的,不能免辣的餐廳使用的可能是預制菜;商場里的餐廳尤其是連鎖餐廳,以及純外賣店大概率賣的也是預制菜……

做個小結:

不難看出,消費者抵制餐廳使用預制菜,主要暴露出兩個問題:

一,預制菜的定義、概念沒有權威地明確,公眾對于預制菜存在很大的“誤解”。

二,顧客與餐廳之間的一大矛盾在于:顧客對手工現制和口味多樣性的堅持,與餐飲企業在食品工業化和產品標準化上的努力,是背道而馳的。一個講究的是煙火氣,一個追求的是極致效率,矛盾難以調和。

現在的餐飲,為什么“離不開”預制菜?

對于餐廳為什么要用預制菜,小紅書上有一條高贊評論調侃道:

“沒想到餐廳老板跟我想的一樣,都不愿意做飯。”

事實上,中國餐飲使用預制菜,既是餐飲企業主動擁抱的結果,也是行業發展的必然趨勢導致的。

預制菜的出現極大改變了中國餐飲的經營模式,它極大地解決了餐飲經營中“人、效率、成本”等諸多困擾行業發展的難題;同時也大大降低了餐飲經營的門檻,哪怕是新手小白,哪怕沒有廚師,也能輕松開飯店。

比如,預制菜大大降低了餐飲企業的經營成本。

長久以來,餐飲飽受“三高一低”之苦,根據中國飯店協會《2022中國餐飲業年度報告》的數據顯示,一家餐飲企業原材料、房租和人力成本的三項占比已經超過70%,全行業進入到“低毛利”時代,加上高烈度的競爭,無休無止的價格戰,大批商家苦苦掙扎在盈虧平衡點上。

預制菜的使用,有效地降低了餐廳經營的人工成本和食材及能源的損耗。有數據顯示,預制菜能夠讓餐廳的利潤率提升7個百分點。

△圖片來源:圖蟲創意

再比如,預制菜確實為中國餐飲發展提供了新動能。

眾所周知,餐飲是典型的人力密集型產業,尤其是中餐,極度依賴廚師的手藝。“一人一味”,既是中國傳統餐飲文化的魅力所在,同樣也是中餐發展道路上的最大障礙。

廚師的穩定性(今天干的不爽辭職,明天餐廳就得關門大吉),加上口味的不可控(菜好不好吃,得看廚師的狀態和心情),決定了傳統餐飲模式的不可延續,不管是口味的穩定性,還是交付的時效性和食品安全性都很難得到保障。

縱觀改革開放以來中國餐飲工業化的發展,大體分為三個階段:

第一階段:隨著1987年肯德基在北京開出中國內地首店,“機器取代人工,中央廚房、標準化”等現代連鎖餐飲理念被“麥肯”引入中國,被奉為圭臬;

第二階段:以真功夫、紅高粱為代表的初代中式快餐品牌成為麥肯的門徒,但有礙于當時的經濟條件,加上供應鏈、冷鏈等促進餐飲行業發展的生產要素極為落后,此時連鎖餐飲并非市場的主流;

第三階段:近十年來。隨著商業綜合體爆發性增長,為餐飲帶來了巨大的渠道紅利,加上工業化、數字化及冷鏈物流能力已經具備,中國餐飲的連鎖化率從2018年的12%增長至2022年的19%,飲品類甚至高達44%,萬店不再是夢。

如今,中國餐飲行業正在向“五化”邁進,即數字化、標準化、連鎖化、品牌化和資本化。

客觀來說,中國餐飲想要跑出麥肯一樣體量的品牌,餐飲企業想要做大做強,還是得借力以預制菜為代表的現代食品工業。因為預制菜能打破區域的限制,突破廚師的壁壘,實現餐飲企業“從單店到萬店”的躍升。

從“廚師驅動”到“供應鏈驅動”,中國餐飲產業作為服務行業的特征大概率會越來越弱,工業化、現代化的趨勢則會越來越明顯,這其實也是時代驅動的變革。

一半是海水,一半是火焰

相關數據顯示,2022年我國預制菜市場規模為4196億,預計2026年將突破萬億。

另據《2022 年中國連鎖餐飲行業報告》顯示,中國預制菜行業下游最大需求來自餐飲行業,銷售渠道85%以上集中于商戶端,小吃快餐店、連鎖餐飲店、主打外賣的餐飲店、團餐等是預制菜應用的主要場景,預估全國70%的外賣商家使用預制菜,頭部快餐連鎖餐飲企業使用比例高達80%。

預制菜之于餐飲,可謂“一半是海水,一半是火焰”,好處如上文所說,問題也顯而易見。

首先,我們必須承認,不是所有餐廳/餐飲老板都希望、都愿意、都喜歡用預制菜的,甚至可以說,有不少餐廳/餐飲老板其實是被裹挾著往前走的。

舉個最簡單的例子,一家面館煮面用的是機器,不費人工,所有澆頭都是預制的,1分鐘就可以出餐,味道也不算太差,只賣10塊錢一碗,就算促銷打折都有得賺。在這樣的情況下,那些純手工炒澆頭,自己拉面的面館,還有什么優勢?怎么活下去?最終,要么出局,要么加入。

這樣一來,美食的多樣性肯定會受到一定影響,這個問題幾乎無解。

△圖片來源:圖蟲創意

其次,預制菜中最低端的料理包泛濫,容易造成市場失控,“劣幣驅逐良幣”。

預制菜不等于料理包,料理包可以說是最低級的預制菜,公眾擔心、抵制的也主要是料理包類預制菜。

相比中央廚房生產的組配菜、半成品等預制菜,很多料理包類預制菜是作坊工廠生產的“三無產品”,品質差,食安難保障,成本極低。一些黑心的餐飲商家為了牟利,不惜采用這類料理包,以低價換取市場。

在1688上搜“預制菜”有5000多個搜索結果,其中大量產品的關鍵詞充斥著“外賣料理包、冷凍小碗菜、快餐蓋澆飯”等字眼,2-3元一袋,銷售的去處不言而喻。

△圖片來源:1688截圖

這種廉價的料理包,“污名化”了預制菜,一旦泛濫市場失控,就會對中國餐飲的發展造成難以挽回的影響。

怎么解決這個問題?明確規范預制菜的標準,同時保障公眾的知情權。

目前,國內預制菜產業的發展是十分混亂的,定義、標準極其不統一,且缺乏有效的監管。

以“標準”為例,山東省預制菜行業協會會長、齊魯工業大學教授袁超接受《半月談》采訪時表示,當前預制菜參考的多是團體標準,但全國有200多個預制菜團體標準,標準體系不統一、層級低,例如凈菜,有的地方協會算預制菜,有的地方協會不算。

也正是在這樣的背景下,今年2月上海出臺的預制菜生產許可審查規范性文件,才會引發熱議。從某種程度上看,這可以說是國內首個真正意義上的、相對權威的規范性文件。

再談談公眾的知情權。

江蘇省消保委曾做過一次調查,數據顯示65.6%的消費者認為飯店使用預制菜時應當提前告知,大家不愿意花“米其林的錢”去吃一桌子預制菜。

消費者去線下餐館花錢點菜,有權知道餐廳的出品是否為預制菜、是哪種預制菜。但現實是,鮮少有餐館會主動公示相關的信息,消費者“被蒙在鼓里”,難免惴惴不安。

剛剛過去的10月份,法國傳出將在明年出臺預制菜的相關法規,“強制規定餐館注明哪些菜品是非廚房自制的菜肴”,并給餐廳強制添加“使用預制菜”的標識,一方面保障消費者的知情權,另一方面也是為了鼓勵堅持現場烹飪的餐館,從而保護法國的美食傳統。

試想一下,如果國內也出臺類似的法規,必將更好地促進行業的發展。

萬億中國餐飲,不止“預制菜”一種解法

預制菜,絕不是中國餐飲的唯一解法。

在“第三屆中國餐飲品牌節”上,南城香創始人汪國玉喊出了“堅決抵制預制菜”的口號,并引發了巨大的爭議,不少業內人士甚至指責南城香“吃飯砸鍋”。

南城香憑什么抵制預制菜?

按照汪總的說法,南城香不用預制菜,是因為采用了“供應鏈鮮配模式”。

據了解,南城香采用了“訂單制農業”,自己種菜,自己加工,品牌提供種子和技術,農民根據南城香的要求種菜,采摘后統一配送到南城香的凈菜加工廠,由此保證食材新鮮,品質可控,成本最低。其次依托中央廚房,將產品統一鮮配到門店。

通過這套“供應鏈鮮配模式”,南城香在不漲價的前提下,食材成本已經降到27%左右,據說明年還會繼續往下降。成本降了下來,其門店產品的售價就極具性價比。

△圖片來源:南城香

跟南城香思路相似的還有盒馬。今年5月盒馬推出了新鮮、短保、好吃的“鮮食預制菜”。為了保證食材的鮮度,盒馬打造了“超短”的供應鏈,要求預制菜工廠半徑不能超過300公里,像生豬這樣的食材,從宰殺到成品入倉不超過24個小時。

“供應鏈鮮配模式”追求的是“極致效率”,用高周轉縮短食材和產品的庫存時間,降低成本的同時,提高產品的口感,讓“不用預制菜”成為可能。

除了“供應鏈鮮配模式”外,還有一種“反供應鏈模式”,同樣也是中國餐飲的新解法。

“反供應鏈模式”就是反標準化,反工業化。當連鎖餐飲拼命追求“極致效率”的時候,當預制菜成為行業主流的時候,反其道而行,“新鮮現做”也會成為餐飲品牌差異化和凸出重圍的法寶。

△圖片來源:翟彬攝

如今,市場上已經有不少品牌打出“本店沒有預制菜”的承諾,收獲了大批顧客的好感。不少中餐品牌,也開始把“現炒”作為核心競爭力,比如費大廚用明檔“現切現炒”辣椒炒肉,陶陶居在京滬推出了“陽光點心廚房”, 主打“新鮮食材,現場制作”。

煙火氣是中餐的底色,新鮮現做的餐飲永遠會有市場。

寫在最后

中國餐飲工業化正在加速狂飆,預制菜只是其中的一個縮影:傳菜員被機器人替代,打荷被預制菜取代,烘焙師傅被冷凍面團炒了魷魚……廚房里不再是講究師門、比拼刀工的廚師,取而代之的是懂得現代食品工業的產品經理。

飯店越來越像工廠,很難說這是“進步”還是“倒退”。

唯一可以確定的是,中國餐飲工業化的趨勢是不可逆的。在這個背景下,中國餐飲正加速分級:工業化和個性化并存,效率和煙火氣兼容。

封面圖來源:圖蟲創意。

熱門文章

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

寫評論

0 條評論