海底撈:巨人轉身快

熊乙 · 2023-09-08 15:45:44 來源:CBNData消費站

2023年8月,海底撈公布了疫情以來最好看的一份財報。

根據財報,繼2022年成功扭虧為盈后,海底撈2023年上半年實現了全面增長,營業收入188.9億元,較去年同期增長24.6%;凈利潤22.6億元,已接近2019年全年凈利潤。

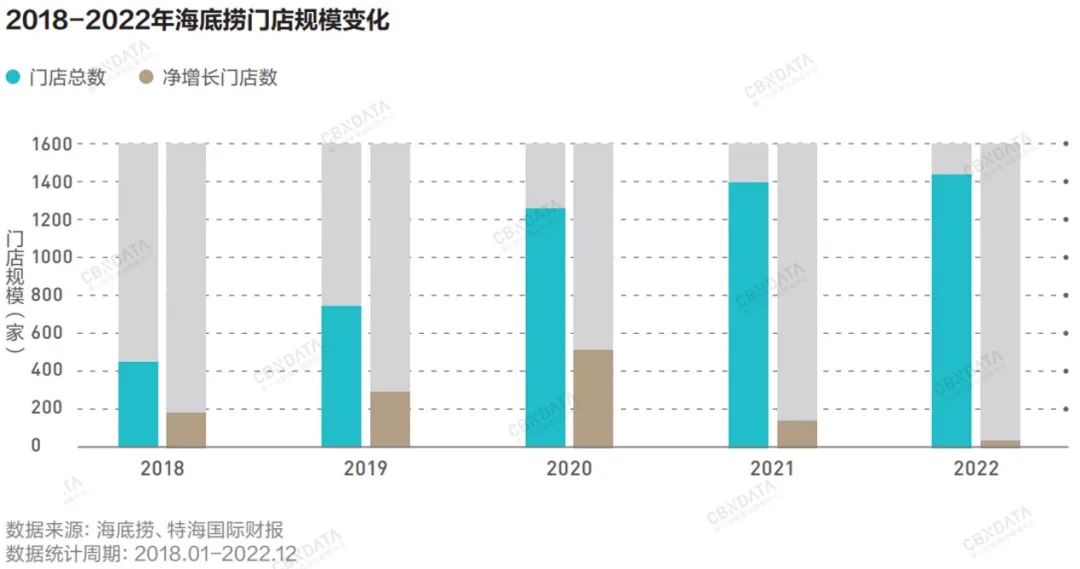

這一切源于這家餐飲巨頭的快速轉身。過去三年,海底撈三次大幅調整戰略——先是在2020年疫情到來后逆勢擴張,門店暴增至千店規模;后是在2021年認識到判斷失誤,緊急推出“啄木鳥計劃”,大規模關停經營不佳的門店;最后又在2022年推出“硬骨頭計劃”,有序重啟部分滿足條件的門店。

人們常用“巨人轉身慢”來形容那些業務復雜、人員龐大的大公司在面臨市場變化時的轉型動作緩慢。對于營收規模超300億元、擁有上千家直營門店、十余萬名員工的海底撈而言,擴張或收縮的決策更是牽一發動全身。

短時間內頻繁掉頭,不僅考驗管理層對決策的快速驗證和判斷,更考驗一個餐飲巨頭,通過系統將決策有效落地并形成反饋的效率和機動。這才是海底撈扭虧為盈的真正密碼。

英明的抉擇往往有運氣的成分,體系才能將一切變得確定。

三次轉身

2020年,疫情沖擊下,線下商關店、倒閉頻發之際,海底撈卻決定逆勢擴張。

逆勢擴張的理由不難理解,行業正處低谷期,供需關系變化導致租金下調,這讓資金充足的品牌得以更低成本地擴張。再加上在2019年營收凈利雙雙大漲的刺激下,海底撈創始人、海底撈國際控股董事長張勇最終在6月宣布逆勢拓店。

根據財報,2020年海底撈的全球門店規模正式突破1000家,一年凈增530家門店,增速高達69%。得益于租金下調,盡管門店規模大幅增長,海底撈的租金支出卻不升反降,2020年物業租金及相關開支同比下降1.8%,某種程度上的確達到了低價抄底的效果。

但好景不長,張勇年初關于“9月疫情結束”的預判并未成為現實,疫情常態化下,海底撈的年營收、凈利潤等財務指標和翻臺率等經營指標紛紛下滑——

2020年,海底撈營收286.14億元,同比僅微增7.8%,結束了此前維持多年的兩位數增長;凈利潤3.09億元,同比暴跌86.8%;翻臺率也從2019年的4.8次/天下滑至3.5次/天。到了2021年,海底撈甚至出現了上市以來首次虧損,翻臺率也下滑至3次/天。

根據張勇在一次交流會上的總結,他意識到問題的時候是2021年1月,真正下達“暫緩拓店”的指令則是在2021年3月。到11月份,海底撈就推出了“啄木鳥計劃”,宣布在不到2個月的時間內關停300家左右經營未達預期的門店。

受益于迅速果斷的精簡門店舉措,2022年海底撈扭虧為盈,盈利狀況甚至超過了2020年擴店計劃之始,翻臺率也穩定在3次/天沒有繼續下滑。

但也有一個數據值得注意,2022年,海底撈重啟了之前關閉的48家門店。這源于海底撈于2022年啟動的“硬骨頭計劃”,簡言之,篩選并重啟過往關停、但現在符合條件的餐廳。

所有篩選均依托門店業績,在不影響現有門店經營表現及人員充足的前提下,由總部制定差異化KPI來單獨考核。受益于此,海底撈門店運營的各項指標在2022年都有所提升——原材料成本、員工成本、租金成本同比2021年分別減少了25.2%、26.6%、7.5%。

這樣的快速回升并不常見,2022年,餐飲行業在經歷2021年的小幅回暖之后,又步入了寒冬。那些在2021年樂觀預判前景而快速擴店的餐飲品牌開始被迫關店。

這也凸顯出海底撈的難得之處。雖然2021年疫情相對平緩,但海底撈吸取此前的經驗,對拓店始終保持克制,也因此在2022年疫情反復時,擁有足夠多的緩沖空間,甚至可以重啟部分經營改善門店。伴隨著2022年下半年疫情逐漸結束,餐飲市場迎來復蘇,海底撈重啟經營的門店又能及時成為其開拓市場的彈藥。

系統的力量

和所有餐飲企業一樣,強有力的門店管理體系是海底撈賴以生存的根基。三年疫情期間,海底撈的多次轉身,就有賴于這一體系的支撐。

簡單來說,海底撈通過“總部-區域教練-門店”的架構對全國上千家門店進行直接有效的管理。總部之下,由區域教練統籌區域內門店經營管理工作,包括門店拓展、工程、人事、選品、定價、門店評級等,店經理則負責門店日常經營管理、門店員工績效考核和后備店經理培養。

緊密連接、高效運轉的門店管理體系構成了海底撈的底層組織架構。新品推出、服務迭代等多項決策,都是通過這一體系來實現。

以海底撈過去幾年持續發力的新品為例,門店觀察到相關需求,可以反饋至總部,總部則會根據區域門店測試情況,來判斷是否推及全國。2021年“DIY奶茶”的推出就是典型案例。

海底撈品牌營銷部部長王淼告訴CBNData,一個直接動因是門店觀察到很多消費者去其他茶飲店點飲料后,帶到海底撈來喝。實際上,消費者吃火鍋需要飲料解辣、解熱的需求一直存在,海底撈也有飲料供應,但多是酸梅湯、金桔檸檬茶這樣的基礎品類。通過對門店消費者的觀察,海底撈發現,消費者不再滿足于只是解辣,而是希望喝到更好、更個性化的飲料。

而彼時,市面上火熱的茶飲品牌客單多在30元左右。于是海底撈推出了售價僅9.9元,能自行DIY甜度、小料種類、小料多少的“DIY奶茶”,一經推出就獲得了市場青睞。

基于DIY奶茶的經驗,海底撈又根據消費者需求推出了各類佐餐飲品,如大橘大粒燕麥乳、好柿成雙水果茶、夏日抹茶生椰等。

好柿成雙水果茶

圖片來源:海底撈

但這套系統并非輕易就能構建。無論是頻繁推新,還是跨地域門店的原料供應,都極度考驗企業底層的供應鏈能力。

而這正是海底撈的強項,除了旗下主打火鍋底料的頤海、供應食材的蜀海,規模超3000家的供應商矩陣、遍布全國的34個物流分倉,以及完善的數字化物流管理系統,都讓海底撈在外部環境劇變、公司推新節奏加快的雙重壓力下,仍然有效運轉。

“王牌”的迭代

因為不涉及任何炒制過程,火鍋品牌的鍋底、菜品都極易被模仿,大部分火鍋店在消費者心中并無太大不同。對比產品,反倒是服務更能引起消費者的關注。

最早以服務出圈的就是海底撈,撈面表演、免費美甲、唱生日歌……每一次服務創新幾乎都能引發消費者熱議。但現在,這樣的服務正在被同行學習。例如九毛九旗下的子品牌“慫重慶火鍋廠”也推出了生日歌服務,還搭配跳舞,試圖為消費者打造歡樂就餐體驗。

賴以生存的服務“王牌”面臨考驗,與此同時,員工績效直接與服務質量掛鉤的模式,又容易讓部分消費者出現“被過度服務”的感覺,海底撈的門店服務亟需迭代。

此時,高效的門店管理體系依然在發揮作用,助力門店服務的創新。王淼告訴CBNData,海底撈的服務流程并非一成不變,而是在一定基礎和原則上充分授權員工,鼓勵員工創新和提供滿足客戶需要的差異化服務。

一方面,海底撈授予門店員工打折抹零、免單贈菜的權限,便于員工根據顧客的就餐體驗,自主判斷是否需要進行彌補;一方面,海底撈還為每家門店提供了一筆經費,便于門店員工進行自主創新的試驗,這些想法一旦經總部審核通過并推廣,員工還將獲得對應的獎金。

撈面師傅的現場撈面表演、免費美甲服務、“海底撈式”的生日慶祝,以及近年來火爆網絡的免費制作“冰封玫瑰”,都是誕生于這一機制下。

冰封玫瑰 圖片來源:海底撈

這個過程中,員工的創新積極性至關重要。盡管有消費者質疑海底撈容易“過度服務”,但海底撈認為員工是和消費者一樣重要的存在。早年的一次公開講話中,張勇也談到過這個問題,他的態度很明確——“寧愿讓顧客肉麻,也不打擊員工的積極性”。

正如海底撈對CBNData所說,一線員工對于顧客的關注和熱情,加上中臺對于服務創新的及時轉化,才形成了海底撈體驗的真正壁壘。

疫情三年,依靠管理層的果敢決斷力、門店管理體系等組織架構所帶來的高效執行力,以及產品和服務高頻持續迭代的創新力,海底撈成為餐飲行業中最早一批擺脫陰霾的企業。這些底層能力還將持續生效,幫助其應對未來更多不可預知的變化。

本文轉載自CBNData消費站,撰稿 | 熊乙

寫評論

0 條評論