采訪了50+食品人后,我們看到了“疫情第三年”的新變化

Yanyan · 2022-04-25 09:02:39 來源:FBIF食品飲料創新

上海的“春天”,比預想的還要來得更晚一些。

今年是新冠疫情出現的第3個年頭,與2020年初的全國范圍蔓延相比,此刻的這場疫情呈現區域性爆發的狀態,上海這座城市情況尤其復雜且具有代表性。

作為上海疫情的親歷者,我們更直觀地感受到了食品作為生活的必需品,對人們的重要意義。從疫情初期的“我要喝咖啡”到“我的團長我的團”,食物短缺問題逐漸變得尖銳。

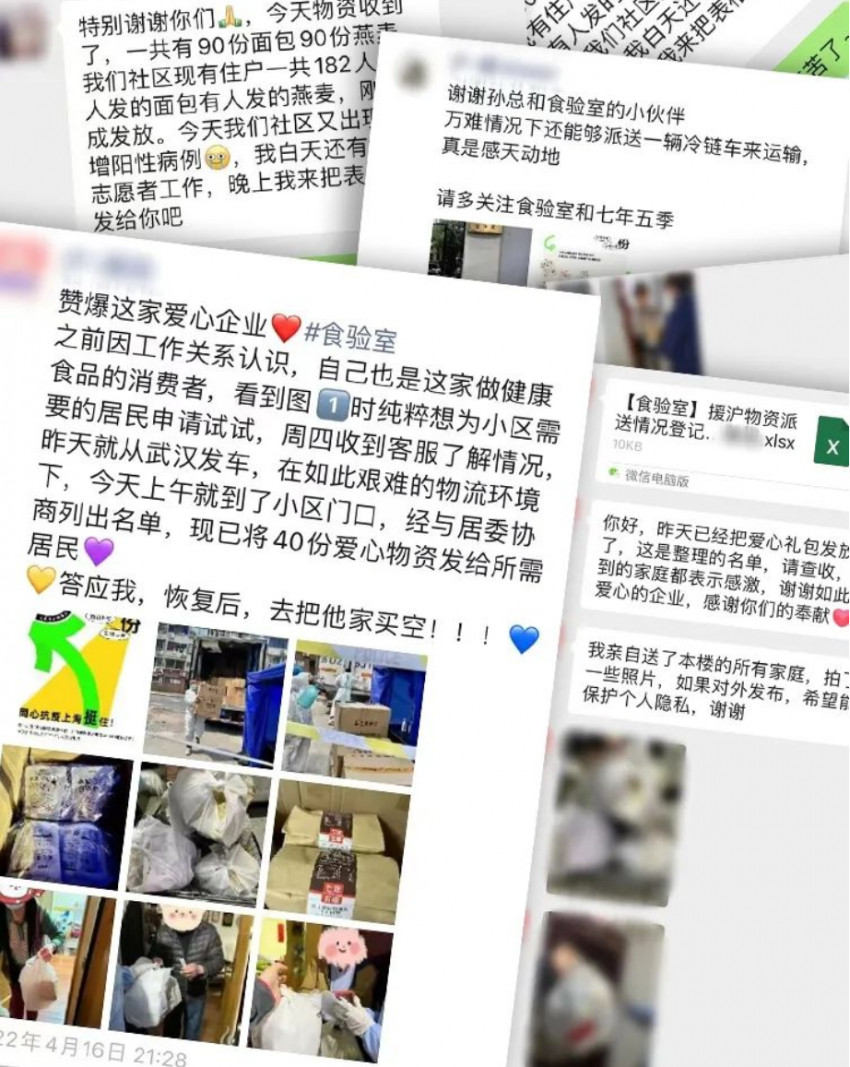

盡管如此,我們還是欣喜地看到,很多食品企業們快速地行動起來,從供應、公益等多方面參與了上海的“抗疫”,有很多創始人、CEO開始沖在運貨、生產的第一線,也有品牌跟我們表示“最近已經在連軸轉了”。

食品品牌們投身“防疫戰”

圖片來源:食驗室

但企業們普遍遇到的困難也需要被重視,比如短期面臨的供需失衡、物流阻滯、人員臨時封控、部分區域停工停產等問題,以及未來可能出現的上游供應、勞動力和消費疲軟等問題。

“上海疫情影響的不止是上海,我們整個長三角的業務都受到了影響。”一位創業者向我們分享,“B端大客戶停止下單或減少了訂單量,上海及中高風險地區無法發貨,銷量和業績直接斷崖式下跌”。

與他情況類似的從業者不在少數。為此,我們采訪了50+位食品人,希望跟大家一起還原“上海疫情”下食品企業的生存狀態,并探討應對方法。

01 防疫戰再次打響,食品品牌是如何快速響應的?

2020年,人們對疫情的恐懼還來自于病毒本身,到了2022年,人們對病毒的恐懼已經減淡了,更讓人焦慮的是籠罩在城市上空的巨大的“不確定性”。在這種環境中,企業只能自己尋找出路,適應環境。

在2022年的這場大考里,品牌面臨的難題有共性,也有特性。

從企業共同的痛點來看,快遞停運、運輸渠道的種種堵點,直接扼住了快消品企業的咽喉。各個環節的員工都被封閉在家,讓生產力、運力停滯。

米面糧油、速食速凍、預制菜、牛奶等保障類物資成為了“保供”剛需,擺在相關企業面前的難題是:產量能否滿足需求量?產品如何突破層層關卡送到消費者手中?

通過采訪我們發現,大企業在保障供給方面普遍較強。比如中糧集團等企業在全國多地建有工廠,可以靈活協調發貨地和出貨量,政策也會對保障類物資有一定的傾斜,大量的員工儲備和密集的渠道網絡,讓它們可以相對更輕松地打通堵點。

對大企業而言,它們的考驗主要體現在集團層面的管控能力和協調能力,以及不同地區之間調配、流轉的能力。

雖然冷鏈配送給運輸增加的難度大企業也繞不開,但整體而言,大企業能更快應對。比如為了保障鮮奶供應,蒙牛旗下品牌每日鮮語上線了“天鮮配”團購小程序,3月25日,從疫情最為嚴重的浦東新區入手,開通24小時無間斷的鮮奶保供專線。而且每日鮮語還主動邀請咖啡品牌聯合團購,以滿足消費者的需求。

每日鮮語上線了團購小程序

圖片來源:天鮮配Fresh Talk

據了解,每日鮮語迅速調動團隊,自動“合并”成兩個部門:居家隔離的成為“客服人員”,沒有被居家隔離的,包括總經理在內,都成了配送員[1],最終實現全市800多個社區,每日都可以開團。

新銳品牌則不得不為一些現實問題焦慮:倉儲、物流成本相比平時翻了幾倍、人手嚴重不足、倉庫隨時可能被封閉、原料運不進來、貨物運不出去......

不少品牌選擇了承擔壓力和損失,把產品送到消費者手中,在自身資源有限的情況下,如何提高效率就成為了關鍵。

理象國成立了專門的項目組,有的員工直接住在工廠和倉庫,公司上下調動供應鏈、經銷商資源,打通了堵點,最終在5天實現將產品從生產到送到居民手中,截止目前送出了一百萬多只速凍水餃。

理象國社區團購

圖片來源:理象國

而烹烹袋則在上海疫情尚未大面積擴散的時候,預先在上海市區建立了臨時的倉儲中心,為方艙的工作人員和居民送去餐食。

在這場防疫戰里,這些保障型企業,解決了許多人的溫飽問題。然而,大部分人對生活的期待,都不會只止于溫飽。大家也表現出了對飲料、零食、烘焙產品等改善型物資的長尾需求。

相比于保障型食品,改善型食品品牌面臨的困難又進一步升級了:一度成為“硬通貨”的可樂和咖啡等,在疫情初期物流資源、人力稀缺的情況下,無論是從消費者需求還是政策方面,都不存在優勢。

不過隨著人們基本溫飽問題逐漸得以解決,改善型食品的需求也受到關注。

元氣森林守“滬”團活動在4月1日開啟并動員,目前對接了約200+社區,以大團長+小團長的架構模式推進。目前團購渠道上平均每天基本上有2000多箱的團購量,基本都依靠經銷商力量協助配送。

元氣森林社區團購圖片來源:元氣森林

元氣森林表示:“0經驗是第一大難題,我們每天都在復盤和總結,很快就調整并優化了建群-溝通-統計-核對-接貨-分配各環節過程中的執行方式和方法,提高整個團購活動執行過程中的工作效率。”

樸誠乳業(簡愛母公司)組織酸奶團購,其子公司樸友聯合(OP3N母公司)還針對消費者需求,自發組織協調肉菜蛋奶等物資向上海運送。

當下,也有很多品牌之間基于受眾與場景的相似性,用聯合團購等合作模式參與這場防疫戰。

隅田川咖啡x今日鮮奶鋪

圖片來源:隅田川咖啡

隅田川咖啡就選擇同奶企合作,這樣既不會擠占物流、渠道資源,還可以滿足消費者非緊急、但真實存在的改善型需求。

圖片來源:吾島

而吾島酸奶則表示,此前的私域建設派上了大用場:品牌之前合作的KOL、私域社群里活躍的群友,自發成為了“團長”。吾島只需解決從倉庫到小區門口的問題,從小區門口送到每個人手上的“最后100米”難題,消費者自己解決了。

縱觀這場防疫戰,我們可以發現:

1、供應鏈的建設仍是重中之重,多地有工廠的企業在這次上海疫情中表現出了更強的抗風險能力。

2、這輪疫情恰好再次說明了線下渠道的重要性,對品牌的渠道管控能力也要求更高了,和經銷商、渠道網絡上的各個節點聯系越緊密,抗風險能力越強。

3、對于中小品牌來說,和消費者建立緊密的聯系非常重要。有些品牌消費者甚至可以主動發起團購,幫助品牌把產品送到需求方的手中。

02 除了“消費者”外,企業還在關心哪些真實的“需求者”?

因物流遲遲不能打通、上游原材料供應短缺等原因,從而衍伸出的物流成本、原材料成倍上漲等問題,從商業的角度細細算來,可能對不少企業都是一本成本倒掛的“經濟賬”。

然而,這次疫情中,對于很多品牌而言,銷售數據已經不屬于最優先考慮的話題,而“人情味”成了主導。有不少品牌和渠道方在采訪中表示“只能粗算一下,爭取不虧就行了”。

在解決“消費者”的痛點之外,很多品牌更多地是在解決企業內部的痛點和居民的痛點。

1、“消費者”變成“需求者”

在物資短缺的情況下,“消費者”這個概念逐漸被弱化,在企業的眼中,他們變成了一個個真實的“需求者”。

伊利、蒙牛、光明等巨頭,元氣森林、永璞、植物標簽等新消費品牌,以及食品行業各個鏈條的食品企業,都在為沖在疫情第一線醫務工作者、志愿者們帶去物資。

光明乳業捐贈物資、松林食品捐贈物資、銀鷺集團馳援上海、元氣森林送乳茶(順時針方向)

圖片來源:各品牌官方

元氣森林上海倉庫和外地緊急調撥的36000余箱乳茶作為抗疫物資送到上海的社區、醫院等防疫單位,并在人力極度短缺下,靠5個人用6天時間,運送了近20000箱貨。

食驗室考慮到自己是零食類產品,還主動去整合了主食類食品資源,定向幫助有困難的群體。

每日鮮語則關注到了獨居老人物資稀缺,但很難參與團購等問題,實施了“獨居老人關愛計劃”,每個團單隨車贈送1箱奶,由社區團長代為免費贈予社區孤寡老人。

每日鮮語“獨居老人關愛計劃”

圖片來源:每日鮮語

大人尚且存在食物短缺問題,更何況難以找到替代食物的寶寶,在互助平臺上,我們發現奶粉需求非常旺盛。飛鶴也注意到這一點,向上海多家兒童醫療機構捐贈數百箱奶粉,保障了近千名寶寶的口糧。

此外,品牌還需要擁有控制力,保障消費者權益。認養一頭牛向我們表示,會在終端銷售環節保證產品價格穩定、質量穩定。

2、公司成為員工的“城池營壘”

在疫情期間,員工也是一個個真實的需求者,很多企業也在為員工帶去溫暖。

一方面,是對員工基本生活的保障。雖然線下業務受到較大影響,奈雪的茶還是一邊為防疫志愿者送去了物資,一邊第一時間安置員工。

另一方面,是對員工生活、心理的關懷。公眾號、小紅書等平臺上,有不少人還因發放物資列出了“神仙公司名單”。

公司為員工發放物資

圖片來源:FBIF-Melon拍攝

樂純第一時間給員工發放了蔬菜包,其中甚至還包括很多已經離職了五六年的員工。“未來的消費品牌一定都是向善的”,樂純某位前員工的朋友圈這么寫道。

鐘薛高則是與心理咨詢機構合作,給員工開放專線,幫助員工解決隔離在家的心理問題,緩解焦慮問題。

值得一提的是,對于企業社會責任(CSR)的討論,近幾年也越來越受到消費者的關注。比如鴻星爾克因低調捐款被“野性消費”,白象雇用殘障人士的話題登上了微博熱搜榜。

從組織內部來看,通過“商業向善”價值觀的實踐,可以進一步鞏固公司文化,在企業和員工中形成凝聚力。植物標簽也向我們表示,在疫情期間,員工的動力更強了,比如每一位同事都會主動尋找線索,自行開展社區團購。

在外部形象上,為抗擊疫情做貢獻,也無形之中體現出企業的人情味,更好地聯結起品牌與消費者的關系。

在危機時期,可能有很多企業避談“營銷”,甚至選擇“無聲”地行動。我們認為在疫情間正面的發聲也并無不可,甚至還可以為社會帶來更多正能量。只要是群眾需要的“做事”的品牌,都可以與消費者成為“患難之交”。

03 “新冠歷三年”,哪些問題有所改善?哪些仍然待解決?

雖然本次屬于局部地區的全面防控,同時由于上海的產業結構對食品行業的上游供應影響相對較小,整體對食品行業并未形成全范圍的打擊。

同時,很多新消費品牌得益于近幾年私域、供應鏈體系的建立,也擁有一定的抵御風險能力。

比如成立于上海的永璞咖啡表示,雖然上海已經一個月沒辦法生產導致掛耳咖啡斷貨嚴重,但由于2020年疫情后就開始布局柔性供應鏈,青島和日本工廠還能繼續生產,短時間內沒有出現全面斷貨問題。

永璞掛耳咖啡包

圖片來源:永璞咖啡

與2020年相比,疫情的形勢正變得更加復雜,復盤此次在上海市場的問題,食品人遇到的“坑”其實多多少少地又被踩了一遍。

我們需要重新審視突發事件的破壞力,做好和它長期斗爭的準備。我們希望通過對比2020年的全國疫情和如今的上海疫情,找到那些盲點和痛點。

1、用工短缺問題正變得更加尖銳

上海疫情讓很多以往的“都市隱形人”走到了大家的眼前:超市分揀員、外賣騎手、快遞員、貨運司機、便利店店長。經過這次,相信很多人都意識到了,這些崗位的工作者對商業社會的運轉起到了多么重要的作用。

然而,在人社部2月22日發布的《2021年四季度“最缺工”的100個職業排行》中,商品營業員、包裝工、快遞員、裝卸搬運工、網約配送員等都在前列,且短缺情況已經持續了數年,未來也很可能持續短缺。

2020年疫情期間,盒馬提出“共享員工”的模式,把社會上因疫情而閑置下來的人員組織起來參與到盒馬的崗位中來,由盒馬來支付報酬。

盒馬提出“共享員工”模式

圖片來源:微博@盒馬

這次上海疫情期間,盒馬也再度啟用了這個模式。而京東物流等公司,則是把其他地區的快遞員抽調來上海,以緩解運力緊張的問題。

但是,2020年就存在的用工短缺問題,2022年又重復發生,且幾乎沒有新的解決方案,似乎意味著這一問題沒有得到普遍的重視。當然,這個問題需要社會各界力量的參與。

無人零售的風口消散,說明了步子不能邁得太大,但是我們也不能因噎廢食,在關鍵時刻,無人零售的作用將會更加明顯。

食品行業或許可以日拱一卒,在某些環節中“用機器人取代部分人工”。比如讓機器人來判斷實時路況完成配送,需要大量的資金和時間的投入,那就先嘗試讓機器人配送代替配送員“爬樓”,用機械設備配送到品牌的零售柜、或是每家每戶的門口。

在今年2月蘇州疫情防控期間,送餐機器人、測溫機器人就出現在了隔離酒店中。

2、“到家服務”失靈,品牌主導的“社區團購”登上舞臺

上海疫情期間,大型商超們的”到家服務“難覓蹤影。叮咚買菜、盒馬等生鮮電商幾乎成為了上海居民在團購之外,唯一的購物渠道類型。

生鮮電商

圖片來源:平安證券研究所

然而生鮮電商們,也是在咬牙承擔著暴增的購物需求——叮咚買菜在上海有7個大倉,284個前置倉,受疫情影響,叮咚的前置倉臨時關閉了100多個,還剩170個,但需求直線增長了不止一倍。叮咚每日供應蔬菜最高時超過1000噸,肉蛋奶、米面糧油1000噸,大約是上海生鮮食品總需求量的10%。[2]

更多上海居民依靠“團購”來滿足基本生活的需求,值得一提的是,雖然同樣叫”團購“,但是上海疫情期間的團購(以下簡稱”上海團購“)和前幾年互聯網巨頭們紛紛布局的社區團購有本質上的區別。

上海團購是由品牌方直接面向消費者發起,不經過渠道網點。品牌方也無需像社區團購那樣,向“團長”支付傭金。

所以,社區團購的潮流能否卷土重來尚未可知。但是品牌們的確可以多思考下,這種“品牌發起,消費者主導的集單采買”的模式能否復用。

而對品牌們來說另一個需要注意的問題是——過去我們說的“多渠道布局”,在今天可能要進一步細化成“多區域布局”“多節點布局”。線上、線下渠道這兩個概念,在今天的環境中,已經顯得過于籠統。對渠道的管控能力需要具體到每一個毛細血管。

老牌巨頭如娃哈哈的聯銷體模式雖然在運轉效率上有所缺憾,但是不得不說,老玩家們的渠道管控能力是要優于絕大多數新玩家的。這次疫情像一記警鐘,對于食品企業來說,新的渠道模式的搭建急需提上日程。

3、品牌“消亡”了?恰恰相反

我們常說,消費者的購買行為是復雜多變的,會基于理性和感性的思考,做出各種各樣的決策,而在2022年的上海疫情中,上海消費者們變得無比簡單——幾乎喪失了購物選擇權的他們,能“搶”到什么,就買什么。商品在他們面前回歸到了“米面糧油、速食速凍”的初始形態。

有品牌表示:“上海這段時間就兩個問題:有沒有貨?能不能送?和價格、品牌、4p都無關。”

2020年疫情期間,我們尚且可以辨識出哪些品類在高速增長,哪些持平,而在2022年上海疫情期間,這些數據失去了意義:增長可能只是因為能被買到,并不能代表趨勢。

這意味著品牌不再重要嗎?恰恰相反,品牌力正變得前所未有的重要。

對于知名度一般的品牌來說,這種環境看上去像是個好機會,畢竟只要能被擺到“電子貨架”上,被消費者選擇的幾率就增加了。

但與此同時,當多個品牌都在競爭“電子貨架”上的位置時,渠道方的話語權就變大了,影響力大、信譽高的品牌,仍是渠道方的首選。

而在消費者層面,在基本失去購物選擇權的環境中,影響力大的品牌更容易出現在消費者的購物車中。

所以,對于初創品牌來說,擴大品牌影響力正變得越來越重要,而對于大品牌來說,守住自己的信譽是關鍵——想必不少人見過一張照片:被搶購一空的超市貨架上,只剩無人問津的老壇酸菜牛肉面。

結語

短期來看,隨著部分商業網點被有限允許恢復經營、運力逐漸恢復、物流堵點,上海各類物資供應問題正在逐步得以解決。有不少網友表示已經陸續收到了來自京東、天貓超市的貨,叮咚、盒馬等平臺的“搶菜難”問題正在緩解。

但是,當下還有諸多問題等待解決,比如部分人群的供應、食品安全等。此外,線下消費場景仍未恢復,主打線下場景或渠道的品牌,由于線下終端的影響,消費動力不足。

而長期來看,企業一方面需要思考如何“修煉內功”,提高組織的敏捷度、危機處理等方面的能力,能否準備好一套成體系的planB、能否及時調度所有資源成為關鍵。

AKOKO向我們表示,因為疫情原因,在交通問題上形成了應急規劃,原本只有順豐快遞,現在已經增至3家,同時為了保證原料新鮮,補充了原料儲備,防止原材料短缺問題。而未來還將進行更多長期規劃。

同時,企業還需要關注的是整體社會、經濟變化給消費市場帶來的長期影響,及時調整組織戰略。

奈雪的茶向我們表示,面對門店現制業務暫時受疫情影響的情況,長期規劃會集中在三個方面,分別是加速自動化設備、深耕零售產品尤其是瓶裝(果汁)茶系列、打造更敏捷的供應鏈。

奈雪的茶瓶裝果汁茶產品

圖片來源:奈雪的茶官方微信公眾號

病毒雖然殘酷,但幸好People Help the People,我們身邊還有無私奉獻的醫護人員、鄰居,努力解決問題的團長和企業們。

希望上海的在經歷這一波“倒春寒”后,能很快轉暖,消費活力也能盡快復蘇。

參考來源:

[1] 每日鮮語新聞稿

[2] 叮咚買菜:不能踏進同一條河流,2022年4月18日,晚點LatePost

本文轉載自FBIF食品飲料創新,作者:Jojo、Yanyan

寫評論

0 條評論