日本餐飲會是我們的明天嗎?

余奕宏 · 2024-10-29 15:19:35 來源:門頭戰(zhàn)略余奕宏

在日本待了一周,從大阪到京都到東京,感謝日本的好朋友們盛情的款待,我也可以近距離的看到日本的餐飲究竟和我們的差異在哪里。

1

首先還是講一講消費的習慣和消費的理念。日本人跟我們是完全不同的餐飲習慣。首先他們是一個冷食國家,你會發(fā)現(xiàn)他們對預制菜是充分接受的。

這里面有一個很重要的原因,就是冷食國家的人,他天然接受的理念就是(工業(yè)化)預包裝食品更安全、更健康,這和中國人的理念完全不同,我們的消費者喜歡新鮮的,喜歡現(xiàn)做的,喜歡有熱氣和有鍋氣的。

就像我問我一個00后的攝影助理,我說你有沒有見過那個農(nóng)村的大鍋灶,他說他們家有的,你看一個00后,他都從小有過這樣的鍋氣記憶。我覺得在中國至少50年之后,也就是兩代人之后,他們才可能從小沒有見過大鍋灶。

也就是說在他們的基因里面,他們可以接受冷食,或者說他們在長期的跟西方的交往過程當中,飲食習慣徹底地被西化。日本的餐廳和歐美的餐廳一樣,它是不提供熱水的,坐下來之后服務員馬上會給你一杯含著大量冰塊的冰水,這也是他們冷食的習慣的一種表現(xiàn)。

那么正是因為這樣的飲食習慣,所以他們接受很多的冷食便當。在便利店、高級超市,甚至是百貨商場的負一樓,都有大量的專柜專門賣這些短保的食品便當,甚至包括像無印良品還會有著大量的預包裝的食品,也就是我們國內(nèi)標準的預制菜,他們回去只需要拆開塑料袋,然后微波加熱一下就可以食用了。

▲ 無印良品預制菜

此外一個就是日本人有帶便當上班的習慣,因此一人食這個場景,在日本很容易被便利店、零售超市、百貨商場、甚至像無印良品這樣連鎖商店去替代。在一人食這個場景里面競爭是相當?shù)募ち业摹?/p>

那么反觀我們國內(nèi)餐飲,有一個特殊的現(xiàn)象,就是外賣極其的發(fā)達,發(fā)達程度肯定是世界第一的。美團和餓了么已經(jīng)成為了中國餐飲的基礎配套建設,基本上今天在一線到五線城市,點一個外賣,差不多二三十分鐘就給你送到了。

因此這可能也是我們的預包裝食品也就是預制菜,進入家庭的最好的模式。它不是放在商場里,也不是放在便利店里,而是透過外賣的平臺、直播平臺到達用戶,這是我們跟日本一個非常大的差異。

另外日本人的消費理念傾向于少而精。你可以在日本看到大量的無論是個體的小店,還是大型的連鎖,其實它都是某一類食物的專賣。比方說拉面店、丼飯店、燒烤(串)店、燒鳥店、燒肉店、壽司店,它基本上都是非常非常的細分,而且甚至經(jīng)常看到一家餐廳它只有一個單品(或套餐),這是非常令人驚訝的。

▲ 套餐

而國內(nèi)的餐廳,動輒一百道、兩百道菜單的餐廳,在日本很難見到。我們的消費習慣還是大而全,多而廣,尤其是近些年來,中國的餐飲又開始走到全時段餐廳的經(jīng)營風,那么增加產(chǎn)品線又成為了一個新的主流,這一點值得我們共同去思考。

2

講完了顧客的消費習慣,我們來看一看中日的餐飲的競爭水平。

我在日本的六七天的時間里,無論在大阪、京都還是東京,是非常羨慕日本的線下的客流的,日本人、中國人、外國人,各色膚色的人等瘋狂地涌入日本,買買買、吃吃吃、玩玩玩。

▲ 游客數(shù)據(jù)

在東京的銀座、在大阪的道頓堀、在京都的中心餐飲街,這些美食街上到處是人,每一家店都人頭攢動。日本據(jù)說有100多家餐飲的上市公司,那么可見它的連鎖業(yè)應該非常的發(fā)達。

但我在日本真實的體感,無論是在美食街、社區(qū)店,還是在大型的商場里看到的都是個性化的小店比較多,或者說有特色的店非常的多。當然一是時間的原因,二是我不懂日文,可能有很多店它是連鎖的,至少可能有2~3家的連鎖,只是我不知道罷了。

因此從競爭上來說,我覺得他們算得上是百花齊放,百家爭鳴,最好的一點就是看不到什么打折的門店,沒有看到哪一家門店門口掛著低價促銷的廣告。

奕宏認為餐飲是最不應該用長期打折、促銷的方式來營銷的。

因為餐廳是一個非標的產(chǎn)品,哪怕是賣同樣的牛肉面,其實我跟你也有完全的不同。像國內(nèi)這樣的,無論是從個體戶還是到大型連鎖,大家都在比拼價格、各種折扣與促銷。

一方面得源于平臺所謂引流、實際是去品牌化的陽謀,另一方面,也是我們餐飲業(yè)仍然處在一個洗牌期階段的產(chǎn)物。總體上來看,國內(nèi)的餐飲業(yè)的競爭是無序的,是混亂的,是以價格競爭為核心的初、中級階段。

而在日本的餐飲的競爭是爭奇斗艷的、差異化的、充滿著活力的,我看到的大部分餐飲每一家都有每一家的不同,每一家都有每一家的購買理由。

今天的日本的餐飲業(yè)已經(jīng)到達了一種穩(wěn)態(tài),它相對來講是比較健康的,至少我去了那么多的地方,沒有看到幾家門口掛著旺鋪轉(zhuǎn)讓的廣告。

而在中國你不管是在商場里,還是在社區(qū)里,這樣的招貼是比比皆是,說明我們還在一個動蕩不安的時代里。正是在這樣的一個時代里,才會亂世出英雄。

3

再來聊聊開店的成本和進入門檻。

通過我的好友們介紹數(shù)據(jù),有來自上市公司的數(shù)據(jù),也有從民間訪談的結果,日本的餐飲業(yè)進入的門檻,好的商圈點位最主要的就是房租的押金,他們動輒需要交8~10個月的押金,從而加大了餐飲業(yè)進入的門檻。

相比較而言,中國的餐飲業(yè)準入門檻還是非常的低,如果你開一個外賣店差不多10萬人民幣就可以啟動了,開一個快餐小吃店也就二三十萬到三五十萬人民幣(三四線城市),所以這導致了大量的散戶不斷的涌入,層出不窮。

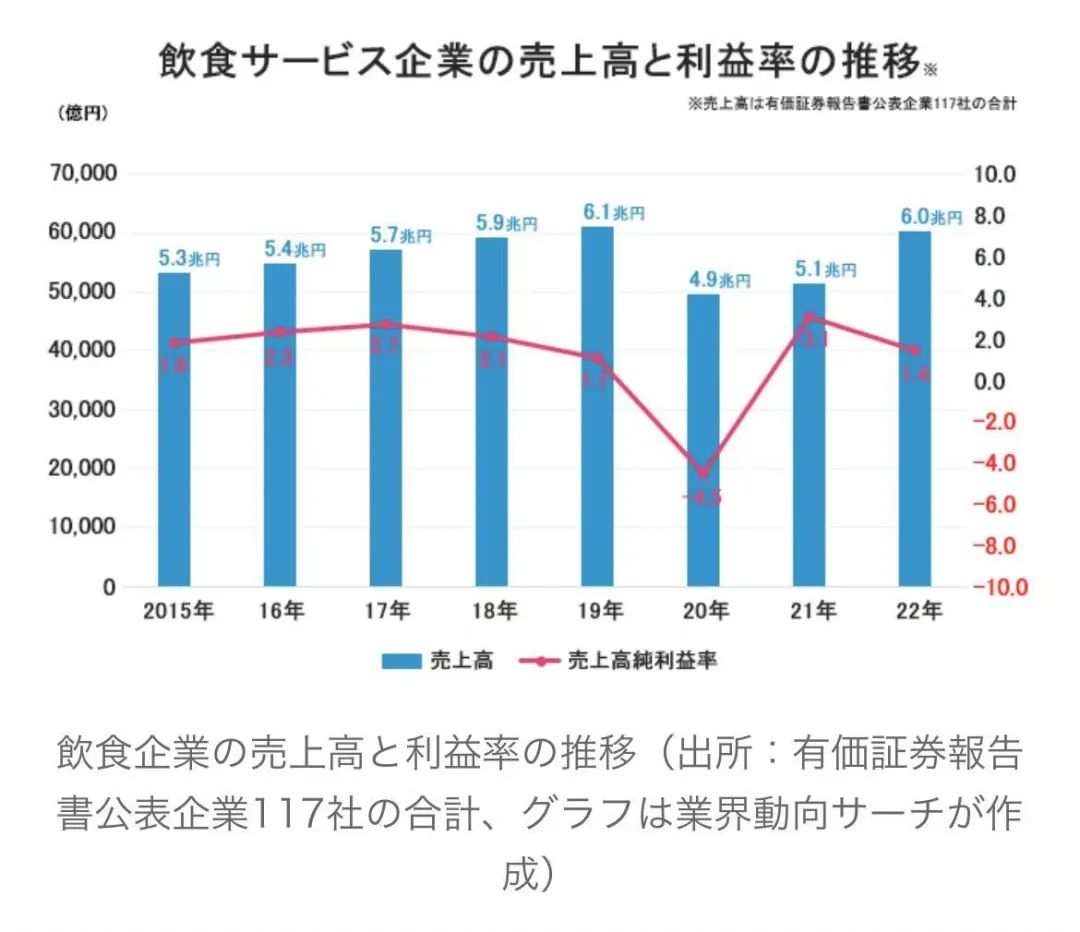

日本的食材成本大概占到30%~40%,房租成本在10%左右,人工的成本也在20%左右。因此他們的凈利其實是非常的微薄的,尤其是上市公司,我們看到的財報大概也就在3% -4%左右。

反觀我們今天優(yōu)秀的門店的單店凈利在20-25%,最優(yōu)秀的上市公司海底撈合規(guī)之后,凈利還在9%。

因此可以看到日本已經(jīng)進入到了微利時代,而中國還在一個比較好的利潤時代。也是大家為什么爭先恐后要涌入餐飲行業(yè)的一個原因。(2020年之后,受疫情和景氣周期影響,中國餐飲行業(yè)也開始進入微利時代)。

4

最后對比一下我們兩者的經(jīng)營水平。

日本餐飲由于它已經(jīng)是穩(wěn)態(tài)的市場,因此今天能夠活下來的企業(yè),無論是個體戶的小餐飲,還是大型的連鎖,這都是市場優(yōu)勝劣汰選擇的結果。

在門店模型上,他們做到了4個極致:極致的產(chǎn)品結構,極致的門店的面積、極致的人工安排、極致的定價策略。常常是3-5個人、30-50個平方、10個以下產(chǎn)品線,幾個套餐就組成了一個精致小店。

大連鎖的門店也是把各項成本壓縮到極致,諸如薩莉亞、食其家都是杰出代表。如果我們要想去看,什么樣的門店模型最后能夠活下來,去到日本應該是比較準確的。

在數(shù)字化使用上,中國應該是領先全球的。我每次去日本覺得最麻煩的就是硬幣,總是大把硬幣填滿了我的口袋,他們到今天還是大量使用紙鈔,硬幣,而我們完全使用了移動支付,移動支付的使用讓我們的整個行業(yè)的數(shù)字化的水平大幅提高。

日本的餐廳往往都是開放式廚房的動線,我們經(jīng)常看到的幾個師傅在里面忙,然后他跟顧客是面對面的,所以他們的線下客情交互性非常的強,顧客可以給廚師的廚藝點贊。廚師也可以感謝顧客的光臨,大大增加了餐廳和顧客之間的情感。不像我們的餐廳,我們更多的是跟服務員互動,廚師都在后場里面干活,這就無法增加我們之間的交互性。

5

那么我們到底跟日本餐飲可以學什么?

我覺得第一點最重要的還是學極致的模型。日本在這種大浪淘沙的過程當中,不管是商業(yè)地產(chǎn)提供的面積受限,還是政府的要求準則,抑或是競爭所致,最后能夠生存下來的,一定是一些極致的模型。

第二就是日本餐飲特別重視他們的食材的溯源,以及節(jié)令產(chǎn)品的開發(fā)。日本的食材的溯源做得特別的好,他們總是自豪的在這個門店里和菜單上寫上使用本國食材,因為日本的食材的標準在全世界都算是高的。

另外一個他們的所謂的本地化,就是比方說這個牛是九州地區(qū)的,這個蔬菜是什么北海道地區(qū)的,他們非常重視去標注這些。這個應該說是國內(nèi)的餐飲業(yè)也正在去發(fā)揚光大的。

那么還有一個就是節(jié)令產(chǎn)品的開發(fā),日本人在這種不同的季節(jié)吃不同的食物,不同的季節(jié)應該包裝什么樣子的食物,講什么樣子的故事,在這一點上也是遙遙領先。

那么最后一個,我覺得還是跟他們?nèi)W習,有溫度、有交互式的服務,這一點是我在日本感受是最明顯的。一家餐廳,它的本質(zhì)是一個社交場,除了我們顧客之間的社交以外,我們跟店員之間的社交也顯得非常的重要。

那么他們在數(shù)字化上可能很難去像我們這樣去建什么私域群,但是顧客和員工之間是有大量的交互的,甚至有很多有經(jīng)驗的老板,他會牢牢的記住他的老顧客是誰,主動招呼。

總之日本的餐飲更靠近人性的本質(zhì),行業(yè)的本質(zhì)。所以沒有那些浮躁的東西,也沒有那些浮夸的浪費,更重要的是他特別重視精細化的運營。

本文轉(zhuǎn)載自門頭戰(zhàn)略余奕宏,作者:余奕宏

寫評論

0 條評論